[アルマイトコラム]はめあい公差とアルマイト処理前の素材狙い値について

前回のブログで、はめ合い公差の概要についてご説明しました。

「製品でのはめ合い公差」という見方をしますと、表面処理内容により、加工狙い値が変わってきます。

メッキでは処理した分、寸法が大きくなりますが、アルマイトでも寸法の変動が生じます。

今回は実際に製品でのはめ合い公差内に収めるために、

アルマイト処理前の寸法をどのように設定すればよいのかを見ていきます。

1.例

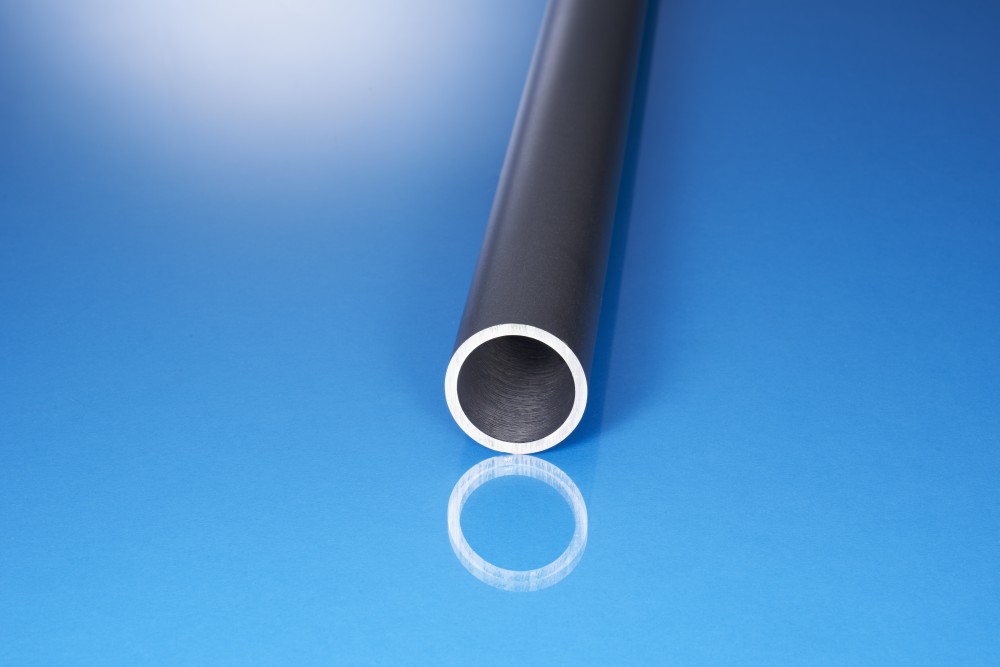

・用途はシリンダーのパイプ

・内径φ50、はめ合い公差H8

・硬質アルマイト30ミクロン±5ミクロン

上記仕様のパイプはどのように寸法管理をしたら良いでしょうか。

まず、はめあい公差はこのような意味となります。

φ50:穴の直径

H:穴の公差域

※アルファベットが大文字なので穴基準のはめ合い公差です。

8:等級 → +0.039/-0 ※JIS B0401「はめ合い公差表」参照

以上のことから、内径公差は「φ50(+0.039/-0)」となります。

2.アルマイト被膜の成長について

次に、加工狙い寸法を計算する前に、アルマイト被膜の成長について説明しなければなりません。

アルマイト処理を行うと下記のようにアルミの表面から上に生成する「成長被膜」と

内側に生成する「浸透被膜」がそれぞれ成長していきます。

簡単に言いますと、アルマイト皮膜が生成する際、アルミ素地が減少します。

一律に成長していくため、成長被膜と浸透被膜の比は「約1:1」と言われています。

そのため、膜厚30ミクロンのアルマイト処理を行う際、

成長皮膜15ミクロン、浸透皮膜15ミクロンとなり、厚みの増加量は「15ミクロン」ということになります。

メッキの様に膜厚=増加厚さとは異なる点に注意が必要です。

今回の例では、膜厚30ミクロンのアルマイト処理を行うと、片面15ミクロン厚みが増加します。

内径に直しますと「径は30ミクロン」寸法が小さくなります。

3.素材寸法の設定

分かりやすくするためmmに置き換えて表記します。

Φ50H8 →内径φ50(+0.039/0)

アルマイト膜厚30±5ミクロン → 0.025~0.035mm

■製品内径の上限値φ50.039

上限値に入れるためにはアルマイトが下限値0.025の時でも入るよう素材を設定する必要があります。

そのため素材寸法は、製品規格φ50.039+アルマイト膜厚下限0.025 → 「φ50.064」

■製品内径の下限値50.000

下限値に入れるためにはアルマイトが上限値0.035の時でも入るように素材を設定する必要があります。

そのため素材寸法は、製品規格φ50.000+アルマイト膜厚上限0.035 → 「φ50.035」

上記から素材寸法は「φ50.035 ~ φ50.064」

→ φ50.000(+0.064/+0.035) ※中央値に直すと:Φ50.0495(±0.0145)になります。

製品規格では、「レンジ0.039」ですが、アルマイトを加味しますと、「レンジ0.029」と厳しい管理が必要となります。

図面規格を見る際は、表面処理を加味し、確認することが必要となります。

今回は、穴径(=アルマイトをすると寸法が小さくなる)ですが、

軸径の場合は、逆に「アルマイトをすると寸法が大きくなる」ので、軸か穴かも注意ポイントとなります。

日本伸管では、加工狙い値管理、アルマイト寸法管理と、一貫で生産を行っております。

アルマイト付きで厳しい製品寸法を求められる製品がありましたら、一度お声がけ下さい。